Logistic

Theory

はじめに

Logistic理論は大阪市立大学を中心とする研究者グループが確立した、植物生長に関する”法則”といってよい理論体系である。単なる理論でなく、実測されたデータをよく近似するとともに、現象の予測を可能とする優れた理論である。日本の植物生態学の金字塔といってもよい存在である。

ここでは「植物の相互作用」(穂積和夫著、共立出版、1973)をベースにして、若干の捕捉を加えながら「植物生長のロジスティック理論」について記述する。

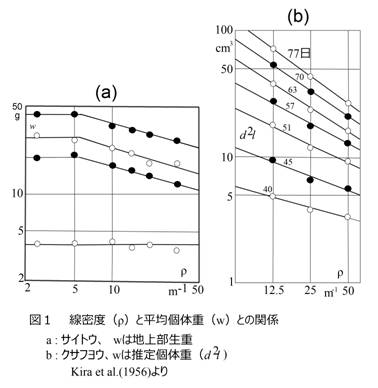

大阪市立大学の研究グループは、土地面積あたりの個体数密度を変えて育てた植物の平均個体重がどのように成長するのかを調べた(Kira et al. 1956)。その結果、平均個体重と密度との間には図1のような関係が認められた。この図で「サイトウ」というのは「インゲンマメ」の別名である。

図1(a)からは

(1) 植えてから27日目の段階では、平均個体重は密度によって違わない。

(2) 42日目以降は、密度が高いほど平均個体重が小さい傾向にあり、両者の関係は直線で近似される。ここで密度も個体重も対数目盛でプロットされていることに注意。

(3) 2[個体/m]と5[個体/m]では平均個体重に差が見られない。

といったことが読み取れる。

図1(b)では、個体重の代わりにd 2l をとっている。ここでd [cm]は地際直径であり、l [cm]は草丈である。この測定例では、時間の経過とともに近似直線の勾配が大きくなる傾向が見て取れる。

「植物の相互作用」より

平均個体重が個体数密度によって変化するということは、近接個体との相互作用の結果であると考えられる。このような相互作用を密度効果と呼ぶ。図1で傾きが0でない直線で近似されている範囲では、密度効果が観察されていると解釈できる。この場合、個体数密度をρ、平均個体重をwとすると、両者の関係は

w = k ρ a

で近似できる。ただし、kとaは時間ごとに決まる定数である。